top of page

Start

In der heutigen Architektur gilt nach wie vor die Vergangenheit als Inspiration in den Entwurfsprozess miteinzubeziehen und auf bereits bewährte Stilmittel zurückzugreifen, um ein vielfältiges Stadtbild zu erreichen. Die Gratwanderung zwischen dem Wunsch nach Bewahrung und der Notwendigkeit einer wirtschaftlichen Nutzung dieser historischen Gebäuden führt immer wieder zu Diskussionen. Die Chancen für diese einmaligen historischen Bauwerke erhöht sich jedoch, wenn die Bevölkerung diese Bauten schätzen gelernt hat.

Kontext

Bauherr

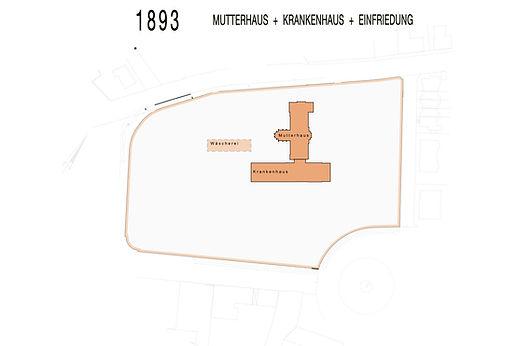

Baugeschichte

Das Erbe

Kapelle

weitere Gebäude

... tauchen Sie ein in die Welt von Jean Keller,

Architekt des Historismus in Augsburg !

bottom of page

.png)